Por Fuad Abrão Isaac

Neste mês, com a morte de Zeca Borba, um filme antigo voltou a passar dentro de mim.

Meu pai, Alberto Isaac, tinha um comércio no Mercado Municipal — a Loja 66. Zeca Borba mantinha um armazém ali mesmo, corredor vizinho, vida entrelaçada. Desde menino, ao sair do Colégio Imaculada Conceição, eu atravessava o Mercado para encontrar meu pai. E havia uma cena que se repetia, quase sempre igual: Borba sentado, ou encostado no balcão, e os dois mergulhados numa conversa sem pressa. Aquilo me parecia tão natural quanto o cheiro de frutas, o eco dos passos, o barulho das portas de ferro.

Aquela presença não foi passageira. Durou uma vida inteira.

Eu cresci, fui embora — Campinas, depois São Paulo — e, quando voltei, eles continuavam ali. Falavam da cidade e do que ela tinha sido, das pessoas que já não passavam mais pelo Mercado, do progresso, da política, do futebol. Falavam como quem reconstrói o mundo palavra por palavra. Todos os dias. Por muitos e muitos anos. Meu pai dizia que aquelas conversas com Borba eram o que lhe dava matéria-prima para escrever. Dali nasceram as crônicas que depois viraram os livros Vivas Memórias, volumes 1 e 2.

Quando meu pai adoeceu, Borba não se afastou. Marcava presença toda semana, fiel ao ritual, como se a conversa fosse também uma forma de cuidado. Continuaram falando — talvez mais baixo, talvez com mais pausas — mas falando.

Borba sempre foi querido por toda a minha família. Meu pai se foi há quase três anos.

Agora foi Borba.

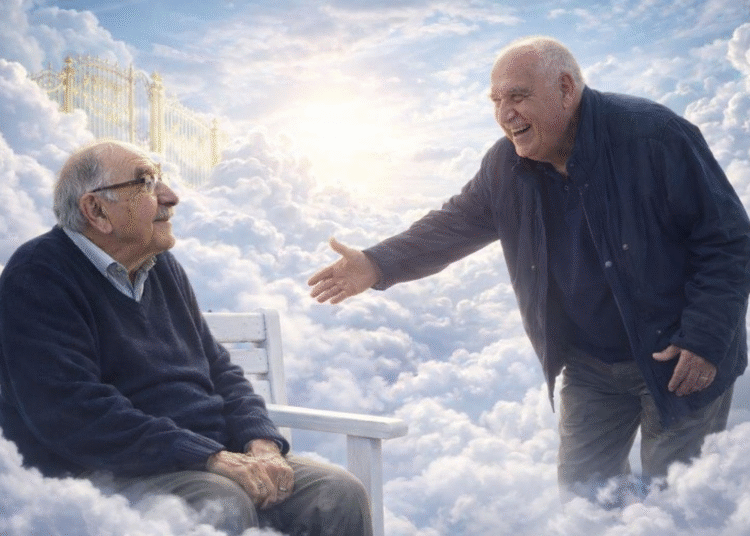

E eu fico imaginando que, se houver mesmo outra vida, meu pai o tenha recebido como quem diz: “Senta aqui, vamos colocar o papo em dia”. Imagino os dois observando a cidade de cima, por um ângulo novo. Comentando as mudanças, as torres que tomaram o lugar das antigas casas, os vazios deixados por tantas coisas que desapareceram.

Talvez continuem fazendo o que sempre fizeram: conversando para que o mundo não se perca de vez. Falando para que a memória permaneça.